उत्तराखंडी लोक कला

उत्तराखंडी लोक कला के विविध आयाम हैं. यहाँ की लोक कला को ऐपण कहा जाता है. यह अल्पना का ही प्रतिरूप है. संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कला को अलग-अलग नामों जैसे बंगाल में अल्पना, उत्तर प्रदेश में चौक पूरना, गुजरात में रंगोली, मद्रास में कोलाम, राजस्थान में म्हाराना और बिहार में मधुबनी से जाना जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों एवं संस्कारों से संबंधित क्षेत्रीय लोक कलाओं का महत्त्व सदियों से चलता चला आया है. विवाहोत्सवों पर निर्मित कलाओं में बारीकियों का विशेष महत्त्व होता है. ऐपण भावनाओं का दर्पण होत्ते हैं.

अल्पनाओं को प्रशिक्षण केन्द्रों में आबध्द नहीं किया जा सकता है. मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होने के कारण इनकी बनावट में परिवर्तन की संभावना रहती है. अल्पनायें परम्पराओं से संबंद्ध होती हैं अतः इनके मौलिक रेखांकन में विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता है. चूँकि अल्पनायें किसी क्षेत्र की लोक संस्कृति की परिचायक होती हैं. अतः उनका मूलाधार यथावत् बनाए रखना उचित होता है. ये अल्पनायें पुरातन पीढ़ियों से उतरती हुई नवागत पीढ़ियों को विरासत के रूप में प्राप्त होती हैं.

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में भी अल्पनाओं का महत्व बहुत कम नहीं हुआ है. हां इसके रूप में परिवर्तन अवश्य हुआ है क्योंकि हस्त निर्मित अल्पनाओं का मुद्रित(स्टिकर) रूप प्राप्त होने लगा है. जो हमारी सभ्यता व संस्कृति से हमारी विरक्त को प्रदर्शित करता है। इस नवीन प्रवृत्ति के कारण अल्पना निर्माण में मनोयोग और अल्पनाओं में वैविध्य की शून्यता पनपने लगी है. चूँकि अल्पनायें केवल रेखा चित्र मात्र नहीं होती हैं, बल्कि उनमें लोक जन- मानस से जुड़ी धार्मिक एवं सामाजिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति समाहित है अतः उनका सरंक्षण करना आवश्यक हो जाता है.

उत्तराखण्ड में ऐपण कला में कालांतर से चली आ रही मान्यताओं की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है. अतः इनमें तांत्रिक, मान्त्रिक एवं यांत्रिक आस्थाओं के संकेत मिलते हैं. अल्पनाओं के प्रतिरूप के फौर्म में विदेशों में भी रेखाचित्र अंकन की परम्पराएं पायी जाती है. ये रेखा चित्र पुश्तैनी विरासत का रूप प्रदर्शित करते हैं. यूरोप में प्रेत बाधा को हटाने के लिए पौण्टोग्रम का प्रयोग किया जाता है. माना जाता है कि पञ्च भूत शक्तियां समन्वित कर ऋणात्मक उर्जा से मुक्ति पाई जा सकती है.

तिब्बत में दुरात्माओं से मुक्ति पाने के लिए धरती में चित्र खींच कर रेखा चित्रों को निर्माण किया जाता है. जिन्हें तिब्बती भाषा में किंलोर कहा जाता है. यहूदी धर्म में पंचकोणीय तारों का निर्माण किया जाता है. जिनका उदेश्य भी ऋणात्मक ऊर्जा के स्थान पर धनात्मक उर्जा का प्रतिस्थापन करना होता है. उन्हें यहूदी धर्म में सोलोमन की झील व डेविड का तारा कहा जाता है.

गढ़वाल की ओझा परंपरा में एवं कुमाऊं की जागर परम्परा धार्मिक आस्था के स्वरूप हैं. कहा जाता है कि एक महाशय को पानी की तलाश थी. उन्हें ककड़ी की एक बेल एक घर में दिखाई दी. उन्होंने घर वालों से उसका फल देने को कहा पर उनकी मांग का घरवालों पर कोई प्रभाव न हुआ, तो उन्होंने घर की गृहणी से कुछ चावल के दाने देने की प्रार्थना की. उन्होंने चावल के दाने हाथ में लिए और मुंह कपास लाकर कुछ मन्त्र पड़े और बेल पर फेंक दिये और चल दिये. उनके पीछे- पीछे बेल भी चल दी.

इस उद्धरण का ऐपण कला से सीधा संबंध नहीं है पर परोक्ष संबंध अवश्य है क्योंकि ऐपण कला में तांत्रिक मांत्रिक संकेत अंकित किए जाते हैं. इतना अवश्य है कि आत्मा की शक्ति ( उर्जा ) के महत्व को हर क्षेत्र में जुड़ी अल्पनाओं में स्वीकारा गया है.

कुमाऊं की जागर परम्परा में देवी देवताओं एवं अन्य क्षेत्रीय देवताओं की आराधनायें शामिल होती हैं जिनमें भू-तत्व (चावल) शामिल होती हैं जिनमें भू- तत्व (चावल) जल तत्व एवं अग्नि तत्व का महत्व माना जाता है. तांत्रिक, मांत्रिक परंपराओं की अनेक विधियां जिनका यहां विवरण देना अप्रासंगिक होगा, इन ऐपण कला आकृतियों को प्रभावित करती हैं.

सर जाँन बुडराफ के अनुसार – ‘ मध्यकालीन हिन्दू धर्म बहुत अंशों में तांत्रिक है. प्राचलित और गूढ़ दोनों हिन्दू धर्मों में तंत्र विद्या का काफी समावेश है. तंत्र, वह धर्म शास्त्र है, जिसके संबंध में यह कहा जाता है किशिव ने कलियुग के विशिष्ट शास्त्र के रूप में इसे प्रस्तुत किया है.’

यहां यह बात प्रस्तुत करना इसलिए जरुरी है क्योंकि पूरे उत्तराखण्ड में शिव और शक्ति की पूजा होती है. अतः इससे ऐपणों का सीधा संबंध है. ऐपण कला में अनेक चिन्हों का उपयोग होता है, पर उनमें कुछ प्रमुख तिलक, मंगल-कलश, स्वस्तिक, शंख, ॐ, दीपक आदि हैं.

इनमें स्वास्तिक ऐसा चिन्ह है जिसे भारत की अल्पनाओं में अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है. समष्टि के द्योतक अनेक प्रतीक चिन्हों में निम्न प्रतीक उद्धृत किए जाते हैं.

चिन्ह प्रतीक – ॐ, स्वस्तिक.

प्राणी प्रतीक – मयूर, तोता.

पुष्प प्रतीक – कमल

शस्त्र प्रतीक – त्रिशूल

वृक्ष प्रतीक – तुलसी

वाद्य प्रतीक – शंख, डमरू

वंश प्रतीक – तिलक

इसके अलावा भी अनेक प्रतीक चिन्ह हैं. जहां डमरू और त्रिशूल शिर्वाचन के प्रतीक हैं. ॐ शंख और घंटी शक्ति साधना के उपादान हैं. ॐ, परमब्रह्म त्रिदेव शक्ति का प्रतीक है. स्वास्तिक विघ्नहर्ता का प्रतीक है और विस्तार समीष्ट का भी. मयूर एवं कमल वागदेवी (मां सरस्वती) और कमलासन (लक्ष्मी) के प्रतीक हैं. तोता प्रकृति का प्रतीक है और तिलक धर्मदात्री (पृथ्वी) का प्रतीक माना गया है. ऐपण में भी इनके अनुरूप आस्थाएं निहित होती हैं.

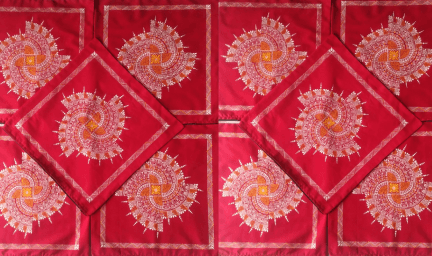

ऐपण निर्माण में प्रयुक्त सामाग्री से अधिकांश उत्तराखंडी जन मानस परिचित है इनमें गेरू और बिस्वार मुख्य हैं. समय के अनुसार ऐपण कला में रंगीन एवं रेखिकीय कला में आंशिक परिवर्तन हुए हैं पर उनकी आकृतियां मूल आकृतियों के अनुरूप ही बनी रही हैं. इनमें दशहरा ( द्वारपट्ट ) या द्वारपट्टा एक उदाहरण है.

चूंकि इसमें रोली, कुमकुम, चावल औरअष्टगंध का प्रयोग होता है. अतः अल्पनाओं का मूल धर्म ही है. धर्म का कोई भी पक्ष हो सकता है. जो मानव आस्था पर आधारित हो. अल्पना संस्कृति में द्वार पट्टा ऋणात्मक शक्ति के प्रभाव का निवारण करता है.

कृषि और प्रकृति से और मानव का कृषि से अटूट संबंध रहा है इस दृष्टि से मानव का प्रकृति से अविच्छेद नाता बना रहा है. वैसे भी उत्तराखण्ड का जीवन कृषि, पशुपालन एवं सीमा प्रहरी से जुड़ कर प्रकृति के वरद-हस्त से पलता रहा है.

उत्तराखण्ड शैव क्षेत्र होने की दृष्टि से यहां वायु तत्व की प्रधानता रही है. जिसमें शिव गण गणादि के पूजा कार्य की प्रधानता रही है. शक्ति क्षेत्र होने के नाते यहां मनसा देवी (सर्प से रक्षा करने वाली देवी) और शीतला देवी (छोटी माता की देवी ) के रूप आधारित रही है.

शक्ति की आराधना के लिए उनका आसन (चौकी)स्थापित करना आवश्यक होता है. पीठ देवी देवताओं का आसन माना जाता है. इसलिए उत्तराखण्ड की ऐपण निर्माण कला में सरस्वती पीठ, देवी पीठ, लक्ष्मी पीठ, शिव-शक्ति पीठ का निर्माण किया जाता है.

उत्तराखण्ड में कृषि पर निर्भरता होते हुए भी कृषि उत्पादों का अंकन अल्पनाओं में कम परिलक्षित होता है. संभवतः देवी देवताओं के सापेक्ष कृषि पक्ष को प्रधानता नहीं मिल पाई है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में ऐपण कला भी उपेक्षित हुई है. नई पीढ़ी इसे श्रम साध्य कार्य मानने लगी है.

कला और प्रोद्योगिकी दो अलग पक्ष हैं. एक चैतन्य से जुड़ा हुआ है और दूसरा यांत्रिक जड़ता से जुड़ा हुआ है. दोनों प्रवृत्तियों में भेद करने की आवश्यकता है तभी ऐपण कला जीवित रह पाएगी.

हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपर्ण स्टिकर का प्रयोग न कर अपनी सांस्कृतिक कला को जीवित करने में हस्त निर्मित कला को ही स्वीकार करे। हमारी सभ्यता व संस्कृति व लोक कला ही हमारी पहचान है आए और इसको आगे ले जाए पूरे विश्व को इससे परिचय कराया।

क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे घरों पे हर तीज त्यौहार पर बन्ने वाले ऐपण तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। गेरू के ऊपर चावल के बिस्वार यानी पिसे चावलों के घोल से उंगलियों की मदद से बनाई गई आकृतियों को ऐपण कहा जाता है।

उत्तराखंड में शुभ अवसरों और त्योहारों पर ऐपण घरों के मुख्य द्वार और मंदिरों में बनाना शुभ माना जाता है. गेरू और चावल के बिस्वार की मदद से देवी देवताओं के आसन, पीठ वगैरह ऐपण में अंकित किए जाते हैं तथा अलग-अलग शुभ-अवसरों, मंगलकार्यों और देवपूजन के लिए ऐपण के रूप भी बदलते जाते हैं. जिनमें से कुछ हैं -

भद्र ऐपण,नवदुर्गा चौकी,शिव पीठ ऐपण, लक्ष्मी पीठ ऐपण, कन्यादान चौकी, वसोधरा ऐपण, लक्ष्मी आसन ऐपण,चामुंडा हस्त चौकी, जन्मदिन चौकी, सरस्वती चौकी, लक्ष्मी पग आदि ।

ऐपण को सिर्फ एक रेखा चित्र समझने की भूल मत करना. ये उत्तराखंड की ऐसी अल्पनाएं हैं जिसकी मदद से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर रहती हैं. ऐपण का सीधा सम्बन्ध तंत्र-मंत्र से है.

यूरोप में प्रेत अवरोधों को दूर करने के लिए ऐसी ही अल्पनाओं जिन्हें पोंटोग्राम कहते हैं उनका उपयोग किया जाता है. तिब्बत में भूत-प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए धरती पर अल्पनाएं बनाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में किनलोर कहा जाता है. यहूदी धर्म में भी ऐसी अल्पनाएं बनाई जाती हैं जिसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होता है.

कहा जाता है कि जीवन ऊर्जा का महासागर है. जब अंतरात्मा जाग्रत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है और आत्मा की शक्ति या उर्जा के महत्व को हर क्षेत्र में जुड़ी अल्पनाओं में स्वीकारा गया है.

ऐपण सकारात्मकता को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और शायद यही वजह है कि इन अल्पनाओं को देख कर शरीर में एक अलग ही उत्साह आ जाता है.